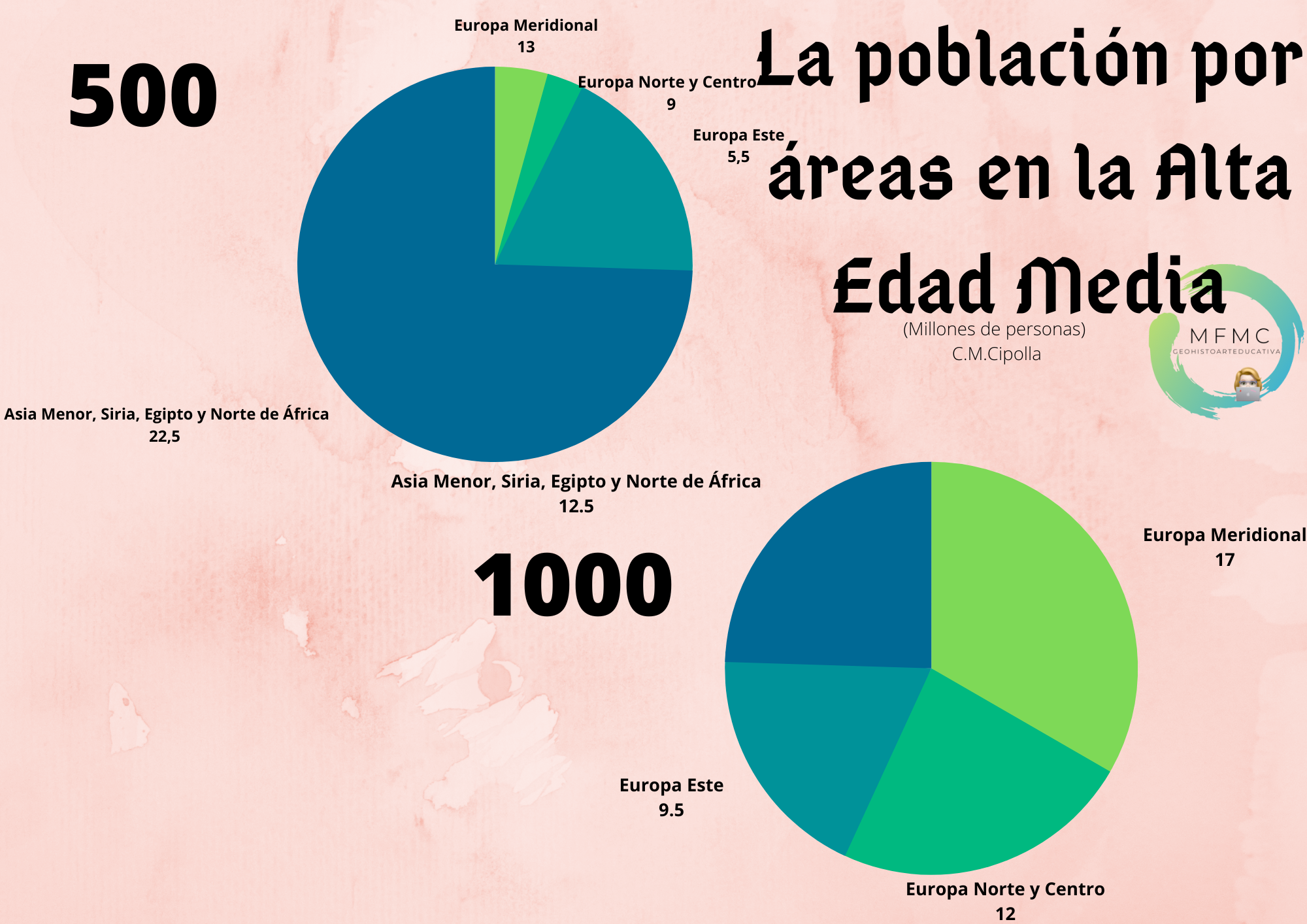

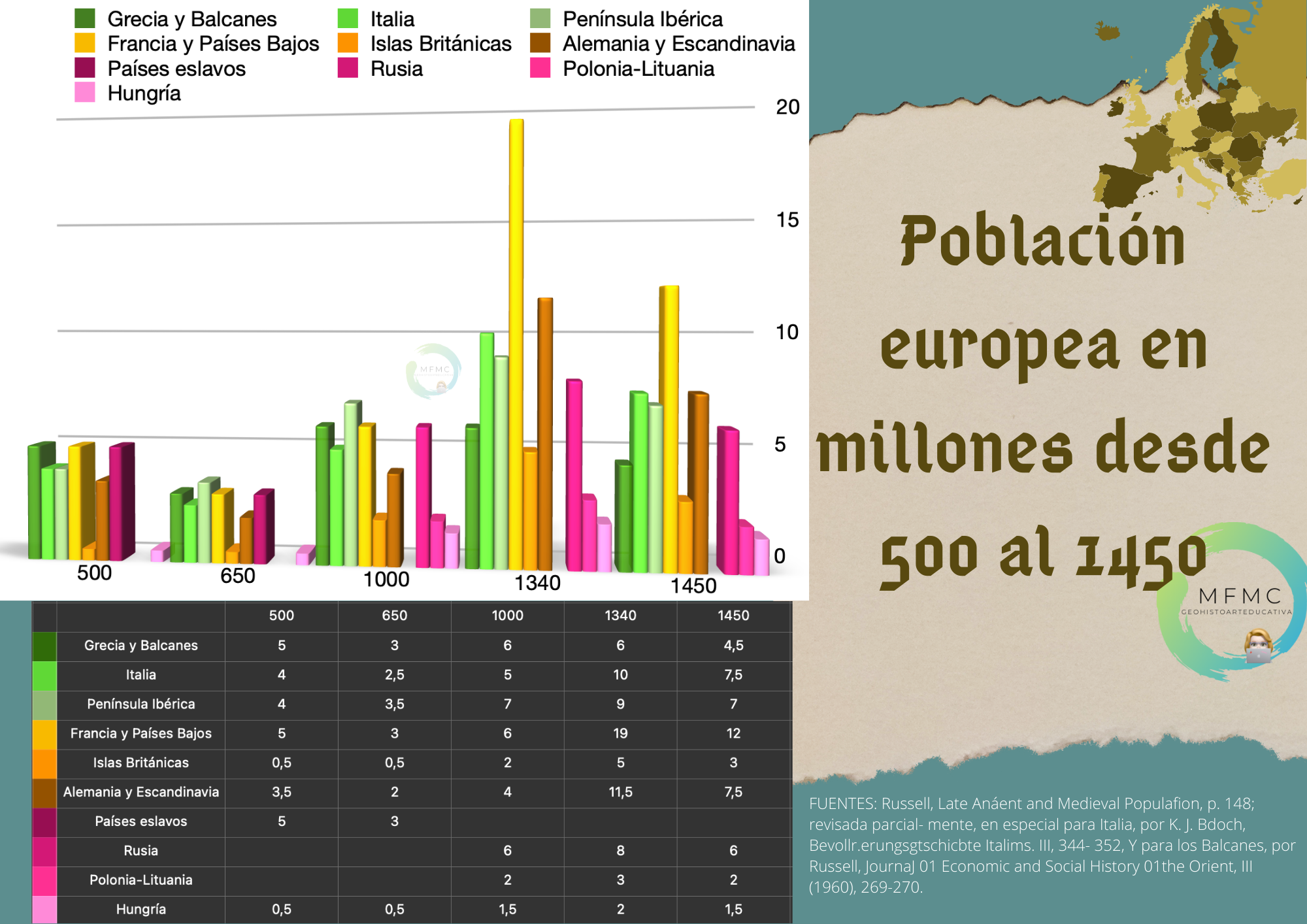

► Población

Hambrunas y enfermedades

La peste en Florencia, en 1348

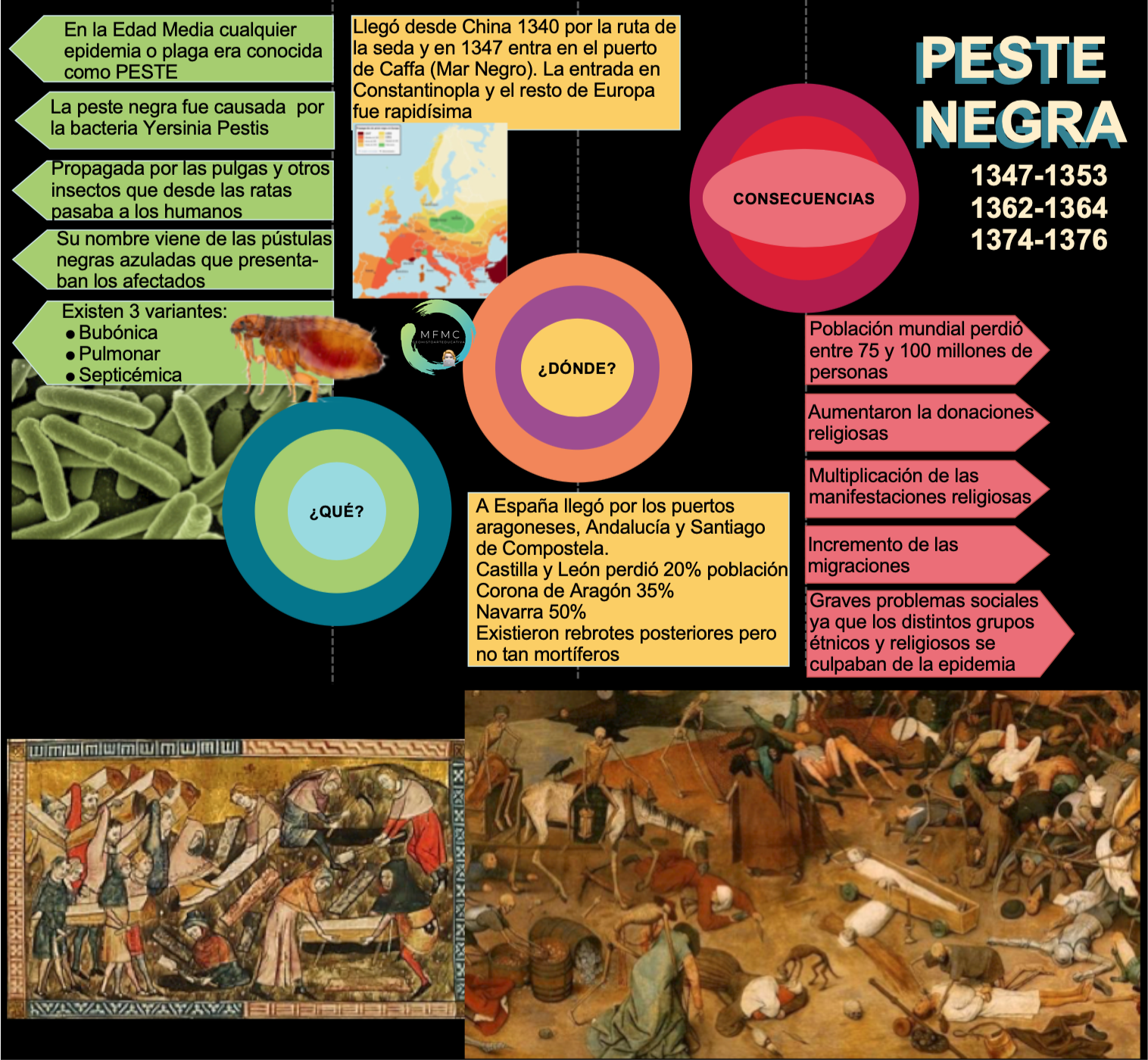

D igo que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando la ciudad de Florencia, noble entre todas las de Italia, fue pasto de una mortífera peste. La cual, bien por la fuerza de los cuerpos astrales, o bien por nuestros inicuos actos, en virtud de la justa cólera de Dios, fue enviada a los mortales para corregimos, después de que durante algunos años se había enseñoreado de las regiones orientales, en las que había cobrado innumerables vidas y desde donde, sin detenerse en lugar alguno, prosiguió de forma devastadora hacia Occidente, extendiéndose continuamente. No valían contra ella previsión ni providencia alguna, como el que limpiasen la ciudad operarios nombrados al efecto o prohibir que los enfermos entrasen en la población, o dar muchos consejos para preservar la salud, o hacer no una sino varias veces al día humildes rogativas a Dios en procesiones u otras formas piadosas.

igo que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando la ciudad de Florencia, noble entre todas las de Italia, fue pasto de una mortífera peste. La cual, bien por la fuerza de los cuerpos astrales, o bien por nuestros inicuos actos, en virtud de la justa cólera de Dios, fue enviada a los mortales para corregimos, después de que durante algunos años se había enseñoreado de las regiones orientales, en las que había cobrado innumerables vidas y desde donde, sin detenerse en lugar alguno, prosiguió de forma devastadora hacia Occidente, extendiéndose continuamente. No valían contra ella previsión ni providencia alguna, como el que limpiasen la ciudad operarios nombrados al efecto o prohibir que los enfermos entrasen en la población, o dar muchos consejos para preservar la salud, o hacer no una sino varias veces al día humildes rogativas a Dios en procesiones u otras formas piadosas.

En cualquier caso, lo cierto es que, al comenzar la primavera del año mencionado, comenzaron a manifestarse los dolorosos efectos de la pestilencia. Pero no obraba como en Oriente, donde el verter sangre por la nariz era signo seguro de muerte, sino que aquí al comenzar la enfermedad, les nacían a las hembras y varonesen las ingles y en los sobacos unas hinchazones que algunas veces alcanzaban el tamaño de una manzana o de un huevo. La gente común daba a estos bultos el nombre de bubas. Y, en poco tiempo, estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del cuerpo. Luego, los síntomas de la enfermedad se trocaban en manchas negras o lívidas en brazos, muslos y demás partes del cuerpo, bien grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas. Así, la buba primitiva se convertía en signo inequívoco de futura muerte, tanto como estas manchas.

En cualquier caso, lo cierto es que, al comenzar la primavera del año mencionado, comenzaron a manifestarse los dolorosos efectos de la pestilencia. Pero no obraba como en Oriente, donde el verter sangre por la nariz era signo seguro de muerte, sino que aquí al comenzar la enfermedad, les nacían a las hembras y varonesen las ingles y en los sobacos unas hinchazones que algunas veces alcanzaban el tamaño de una manzana o de un huevo. La gente común daba a estos bultos el nombre de bubas. Y, en poco tiempo, estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del cuerpo. Luego, los síntomas de la enfermedad se trocaban en manchas negras o lívidas en brazos, muslos y demás partes del cuerpo, bien grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas. Así, la buba primitiva se convertía en signo inequívoco de futura muerte, tanto como estas manchas.

Para curar esta enfermedad no parecían servir los consejos de médicos ni medicina alguna, bien porque la naturaleza del mal no lo consintiera, o bien porque se desconocía por la medicina el origen del mal y la forma de atajarlo. Así, no sólo eran pocos los que curaban, sino que casi todos los afectados, al tercer día de la aparición de los citados signos, o bien un poco después, morían sin fiebre alguna ni otro accidente.

(G. Boccaccio, 11 Decamerone, Introducción a la Primera Jornada, Venecia, ed. G. Angelier, 1594, pp. 2-3.)

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0